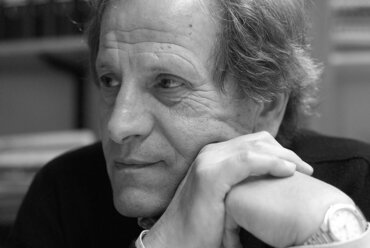

Nachruf für Prof. Dr. Diethelm Wolfgang Richter

Prof. Dr. Diethelm Wolfgang Richter, ehemaliger Direktor des Instituts für Neuro- und Sinnesphysiologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), ist am 23. Juli 2025 im Alter von 81 Jahren verstorben. Prof. Richter hatte fast 26 Jahre, von 1988 bis 2014, die Universitätsprofessur für Neuro- und Sinnesphysiologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen inne.

Die UMG trauert um einen engagierten und leidenschaftlichen Neurophysiologen, der für seine Forschung auf dem Gebiet der Atemrhythmusregulierung durch das Zentralnervensystem weltweite Anerkennung erlangte. Prof. Richter hat maßgeblich zur Entwicklung des neurowissenschaftlichen Forschungsschwerpunkts der Universitätsmedizin und der Universität sowie der Vernetzung mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Göttingen Campus beigetragen. Er war Sprecher des Sonderforschungsbereichs (SFB) 406 „Synaptische Interaktion in neuronalen Zellverbänden“ und gemeinsam mit Prof. Dr. Erwin Neher und Prof. Dr. Walter Stühmer Initiator des European Neuroscience Institute Göttingen (ENI-G), einer Kooperation der UMG und der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung exzellenter Nachwuchsgruppen in den Neurowissenschaften. Von Mai 2006 bis Juni 2009 war Prof. Richter ebenfalls Sprecher des Vorstandes des ENI-G. Zudem hatte er als Sprecher und Initiator des DFG Forschungszentrums „Molekularphysiologie des Gehirns“ (CMPB) und des Exzellenzclusters 171 „Microscopy at the Nanometer Range“ sowie als Initiator des „Center for Biostructural Imaging of Neurodegeneration“ (BIN) großen Anteil an der nationalen und internationalen Sichtbarkeit der Neurowissenschaften am Standort Göttingen.

Prof. Dr. Diethelm Wolfgang Richter wurde 1943 in Neubistritz, Tschechien, geboren und studierte Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Während des Studiums arbeitete er an einer tierexperimentellen Doktorarbeit in der Abteilung von Prof. Dr. Hans-Peter Koepchen am I. Physiologischen Institut der LMU und wurde 1970 promoviert. Von 1969 bis 1972 war er zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als Universitätsassistent in der Abteilung für Neurophysiologie des I. Physiologischen Instituts der Universität des Saarlandes tätig. Anschließend wechselte er für zwei Jahre zurück an die LMU in die Abteilung für vegetative Neurophysiologie unter Leitung von Prof. Dr. Horst Seller am I. Physiologischen Institut. Dort forschte er über die Organisation der medullären respiratorischen Neurone und deren Koppelung mit den zentralen kardiovaskulären Systemen. Im Jahr 1974 wurde er im Fach Physiologie habilitiert. 1975 folgte er Prof. Seller an das I. Physiologische Institut der Universität Heidelberg, wo er im April 1976 die Berufung zum wissenschaftlichen Rat und Professor erhielt sowie im Februar 1979 eine C3-Professur. Im Jahr 1981 war er Gastprofessor an der University of Texas, USA, und Ende der 1980er Jahre als „Visiting Professor“an der University of London in Großbritannien tätig.

1988 folgte er dem Ruf der Universität Göttingen auf den Lehrstuhl für Neuro- und Sinnesphysiologie und übernahm die Position des geschäftsführenden Leiters des Zentrums Physiologie und Pathophysiologie der UMG für mehrere Jahre sowie des Direktors der Abteilung für Neuro- und Sinnesphysiologie des Zentrums (heute: Institut für Neuro- und Sinnesphysiologie) bis zu seiner Pensionierung.

Wissenschaftliche Schwerpunkte

Prof. Richters Forschung konzentrierte sich auf die Analyse molekularer Faktoren, die für die Signalverarbeitung und -integration in identifizierten neuronalen Netzwerken relevant sind, insbesondere in Atemwegsnetzwerken im Hinblick auf klinische Syndrome wie das Rett-Syndrom, einer sehr seltenen Entwicklungsstörung, die das zentrale Nervensystem und dabei fast ausschließlich Mädchen betrifft.

Er forschte an dem Einsatz von Opiaten, die in der Medizin als Schmerzmittel bei Narkosen oder in der Therapie von Patient*innen mit chronischen Schmerzen eingesetzt werden. Ziel war es, die durch Opiate ausgelöste Nebenwirkung des Atemstillstandes zu verhindern. Opiate wirken hemmend auf Nervenzellen, die die Schmerzinformation an das Zentralnervensystem weiterleiten – daher ihre schmerzlindernde Wirkung. Bei der Opiattherapie kann es aber ebenfalls zur Hemmung der Nervenzellen des Atemzentrums kommen, welches im Extremfall zu einem Atemstillstand führt. Grund dafür ist, dass die Nervenzellen des Atemzentrums ebenfalls Opiat-Rezeptoren besitzen. Gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe konnte Prof. Richter am Tiermodell zeigen, dass diese lebensgefährliche Nebenwirkung des Atemstillstandes bei der Behandlung mit Opiaten ausgeschaltet werden kann. Denn die Nervenzellen des Atemzentrums bilden neben den Opiat-Rezeptoren auch spezifische Rezeptoren für das Neurohormon Serotonin aus. Dieser Rezeptortyp hebt die Wirkung der Opiate auf, wodurch die Nervenzellen nach Opiat-Depression wieder aktiviert werden und somit ein Atemstillstand verhindert wird. Da die sensiblen Nervenzellen der Schmerzbahn diese spezifischen Serotonin-Rezeptoren nicht besitzen, zeigte eine Mischtherapie mit Opiaten und Wirkstoffen, die diesen Serotonin-Rezeptor stimulierten, eine effektive Schmerzunterdrückung ohne einen Atemstillstand auszulösen.

Weiterhin arbeitete Prof. Richter mit seinen Kolleg*innen an der Entwicklung hochauflösender Mikroskopie-Methoden für die Hirnforschung sowie an den Freisetzungsmechanismen chemischer Signalstoffe im Gehirn, auch Transmitter genannt, und den Informationsverarbeitungs-Prinzipien der miteinander kommunizierenden Nervenzellen. Sein Ziel war es, Ursachen für psychiatrische und neurologische Erkrankungen zu finden, um neue Diagnose- und Therapieverfahren zu entwickeln.

Pressekontakt:

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität

Leitung Unternehmenskommunikation

Lena Bösch

Von-Siebold-Str. 3, 37075 Göttingen

Telefon 0551 / 39-61020

Fax 0551 / 39-61023

presse.medizin(at)med.uni-goettingen.de

www.umg.eu